Table of Contents

熱伝導 ― 物質を通じて熱が移る仕組みの科学と技術

はじめに:見えない熱の移動を可視化する

熱伝導とは、物質内部におけるエネルギー移動のプロセスです。日常の例では、金属製のスプーンを熱湯に入れると、持つ側が徐々に熱くなる現象がこれに当たります。表面的には単純に見えるこの現象も、実際には自由電子や格子振動(フォノン)、原子・分子の衝突といったマイクロな世界のダイナミクスが複雑に絡み合って起こっています。

1. 基礎理論:フーリエの法則と熱拡散方程式

1-1. フーリエの法則

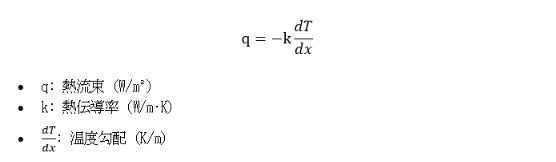

フーリエの法則は、1822年にジャン・バティスト・ジョゼフ・フーリエが提唱した「熱の伝導は温度勾配に比例する」という経験則です。熱流束 q は、温度勾配に比例し、次の式で表されます:

マイナス符号は「高温から低温へ熱が流れる」方向性を示します。熱伝導率が高いということは、同じ熱流束(流れている熱量)であっても、温度差がつかないということになります。加熱されている熱伝導率が高い金属製の鍋を触ると熱いと感じますが、熱伝導率が低いものの上から触ると熱くないという感覚です。同じ温度差でも高い熱伝導率の材料は熱が流れやすいという意味でもあります。こちらのほうが直感的でしょうか。

1-2. 熱拡散方程式(過渡熱伝導の基礎)

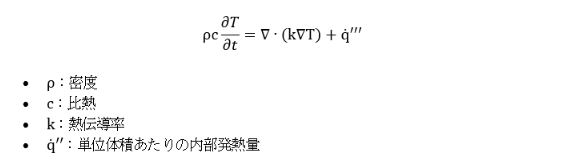

熱拡散方程式は、物体内で時間とともに温度が変化する過渡的な熱伝導を表す基本式です。エネルギー保存則とフーリエの法則から導出され、熱設計・解析の中心的な役割を果たします。

1-2-1. 一般形の導出

微小体積要素におけるエネルギー収支を考えると、内部エネルギーの変化は以下で表されます:

この偏微分方程式が熱拡散の基本形であり、材料の異方性・発熱・温度依存性などを含めて拡張可能です。

1-2-2. 簡易化された一次元モデル

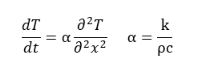

等方性・定数物性・発熱なしと仮定すると、一般形は一次元では次の形になります:

ここでαは熱拡散率で、熱の伝わる速さを示す指標です。実務ではこの簡易モデルを用いた解析が多く、温度分布や応答時間の見積もりに活用されます。

2. マイクロメカニズム:自由電子とフォノン

若干話がわき道に逸れるのですが、熱伝導の理解を深めるためには、ミクロなスケールでのエネルギーの振る舞いを知る必要があります。前回の記事では「熱とは原子・分子の無秩序な運動によるエネルギーであり、温度差があるとそのエネルギーが高温側から低温側へ移る」と説明しましたが、その“運び手(熱キャリア)”の種類と挙動こそが、熱伝導率の高低を決定する鍵になります。

2-1. 金属における自由電子伝導

金属では、外殻に束縛されていない電子=自由電子が、主な熱キャリアとして機能します。これらは物質内部を高速で移動しながら、衝突を通じてエネルギー(熱)を伝えていきます。

熱伝導率と電気伝導率の関係性は「ウィーデマン–フランツの法則」によって表され、両者が密接に関連することが示されています。

● 熱伝導率と電気伝導率の関係性は「ウィーデマン–フランツの法則」によって表され、両者が密接に関連することが示されています。

- 高純度で欠陥の少ない金属ほど自由電子の移動が妨げられず、熱伝導率が高くなります。

- 自由電子の働きにより、金属は一般的に高い熱伝導率を示します。ただし、合金化や不純物の存在によって電子の散乱が増えると、熱伝導率は低下します。

2-2. 絶縁体・半導体におけるフォノン輸送

金属以外の材料—特に絶縁体や半導体では、電子の移動はほとんど起きず、代わりに原子の振動によって熱が伝わります。この原子振動の集合的な波動が「フォノン(phonon)」と呼ばれる熱キャリアです。

- 規則的な完全結晶構造ではフォノンが滑らかに伝播し、熱伝導率は高くなる

- 逆に、欠陥・粒界・界面の存在はフォノンの散乱を増やし、熱伝導が妨げられる

- 絶縁性を保ちながら熱伝導性も高めたい材料では、フォノン制御設計が重要な技術となります

| 材料 | 熱伝導率 k(W/m·K) | 主要キャリア |

|---|---|---|

| 銅 | 約 390 | 自由電子 |

| アルミ | 約 237 | 自由電子 |

| 鉄 | 約 72 | 自由電子 |

| SUS304(鉄、クロム、ニッケルの合金) | 約 14 | 自由電子 |

| シリコン | 約 150 | フォノン |

| グラフェン | 2000以上(方向依存) | フォノン |

3. 熱伝導率の測定方法

3-1. 測定法の分類と選定基準

熱伝導率の測定法は、主に以下の2系統に分類されます:

| 分類 | 特徴 | 適用範囲 |

|---|---|---|

| 定常法 | 一定の温度勾配と熱流束で熱伝導率を算出 | 板状材料、高精度試験 |

| 非定常法 | 時間変化する温度応答を用いて解析 | 薄膜、流体、粉体など |

試料の物理形状、目的の精度、測定温度域、内部構造(多孔質・複合体など)によって使い分けています。

3-2. 定常法(Steady-State Methods)

1章で紹介したフーリエの法則に忠実に従い、熱流束qと温度勾配dT/dxを測定することで熱伝導率を測定します。温度分布と熱流束が時間的に変化しない定常状態にして測定します。

| 方法 | 特徴 | 適用例 |

|---|---|---|

| ガード式熱流計法 | 試料に一定熱流をかけ、温度差からkを算出 高精度だが時間がかかる |

厚板材料、高精度試験 |

| ヒートフロー法 | 表面センサで熱流を直接測定 短時間で簡便だが精度はやや劣る |

断熱材の現地評価 |

3-3. 非定常法(Transient Methods)

定常状態にするのは時間と手間がかかるため温度の時間変化挙動の理論モデルから熱伝導率を測定する方法です。

| 方法 | 原理 | 対象材料 |

|---|---|---|

| レーザーフラッシュ法 | 試料片をレーザーで瞬間加熱し、裏面温度上昇を測定 | 金属・セラミック |

| 瞬間加熱ワイヤ法 | ワイヤにパルス通電し、周囲温度変化から解析 | 液体、粉体、ゲル類 |

3-4. その他の測定法と特殊技術

3-4-1. ホットディスク法(Hot Disk Technique)

- 二次元面状センサを試料間に挟み、加熱・温度応答を同時に測定する

- 複合材料・多層材・異方性材料にも適用可能

- ISO規格(ISO 22007-2)に準拠

3-4-2. フォトサーモリフレクト法(Photothermal Reflectance)

- 表面反射率の変化をレーザーと干渉法で計測し、薄膜・微細構造の熱伝導率を非接触で評価

- MEMS・半導体材料などマイクロ領域評価に適用

4. 実用設計事例

4-1. 高熱伝導材が求められる主な用途

| 分野 | 用途・目的 |

|---|---|

| 電子機器冷却 | 半導体、プロセッサの局所冷却、ヒートシンク設計 |

| 発熱体・ヒーター | 均一加熱、応答速度向上 |

| 熱交換器 | 冷媒/加熱流体との効率的熱交換 |

| 放熱構造材(航空・宇宙) | 軽量かつ高熱伝導性で熱応力分散 |

熱をよく通すという性質から冷却や、同じ熱流束でも温度差がつかないという性質から均一加熱などに用いられます。

4-2. 高熱伝導材料と特性

4-2-1. 金属系材料

| 材料 | 熱伝導率 k(W/m·K) | 特徴 |

|---|---|---|

| 銅 | 約 390 | 高伝導・加工性良・重い |

| アルミニウム | 約 237 | 軽量・安価・耐食性 |

| 銀 | 約 430 | 最高の金属導熱性・高価 |

| 金 | 約 317 | 化学安定性・高密度 |

※金属は自由電子も熱を運ぶので高い熱伝導率になります。電子の流れは電流になるので電気伝導性と相関します。

4-2-2. 炭素系材料

| 材料 | 熱伝導率 k(W/m·K) | 備考 |

|---|---|---|

| グラファイト | 150–400(面内) | 層状構造による異方性 |

| グラフェン | 2000以上(理論値) | 世界最高級の熱伝導率、方向依存が強い |

| CNT(カーボンナノチューブ) | ~3000(単層) | 軽量、高強度、高導熱、配向制御が鍵 |

炭素系材料は強固な共有結合により、うまく利用することができれば金属で最高の熱伝導率の銀や銅を圧倒的に超える熱伝導率を誇ることから盛んに研究されています。

4-2-3. セラミック系材料

| 材料 | 熱伝導率(W/m·K) | 備考 |

|---|---|---|

| AlN(窒化アルミニウム) | 約 150–200 | 絶縁性+高導熱、半導体封止材に多用 |

| SiC(炭化ケイ素) | 約 120–200 | 高硬度・耐熱性、電力デバイス向け |

| BN(六方晶窒化ホウ素) | ~300(面内) | 絶縁性・高導熱の理想素材 |

絶縁性が必要なグリスに良く用いられています。

4-3. 低熱伝導材料と特性

4-3-1. 必要性と用途

高熱伝導材が「熱を逃がす」目的に用いられる一方、断熱・保温・遮熱が必要な場面では低熱伝導率材が欠かせません。用途は建築や冷蔵機器から宇宙・医療・衣料まで広範に及びます。

| 分野 | 主な目的 |

|---|---|

| 建築 | 空調効率向上、居住性の確保 |

| 冷蔵・冷凍装置 | 保冷維持、外部熱侵入の遮断 |

| 宇宙・航空 | 遮熱・防熱・機器保護 |

| 電子部品 | 発熱部と回路の熱分離 |

| 衣料・医療 | 体温保持、防寒、外部遮熱 |

| 高温構造体 | 熱漏洩抑制、安全性向上 |

4-3-2. 代表的な低熱伝導材料(断熱材)とその性質

断熱性に優れた材料は、熱を伝えにくい構造や空気を含む多孔質性を持っているのが特徴です。

| 材料 | 熱伝導率(W/m·K) | 主な特徴・用途例 |

|---|---|---|

| 空気 | 約 0.025 | 断熱空間や中空構造に活用される最も基本的な断熱媒体 |

| グラスウール | 0.035〜0.045 | 軽量、施工性良好。住宅断熱や天井・壁面に広く使用される |

| 発泡ポリスチレン(EPS) | 0.030〜0.036 | 建材・冷蔵庫壁面・容器断熱など、成形性が高い |

| エアロゲル | 0.012〜0.020 | 超微細多孔質構造による世界最小クラスの熱伝導率 |

| 真空断熱材(VIP) | 0.004〜0.010 | 極限まで熱を遮断可能。ただし高コスト・寿命管理が課題 |

| シリカフェルト(断熱布) | 約 0.05 | スペースシャトルなど宇宙機器の断熱タイルに使われる |

| コルク | 約 0.04 | 天然由来素材。断熱だけでなく遮音・防振性能も併せ持つ |

5. 熱伝導率を制御する複合材料の設計と応用

熱伝導率を制御する技術として複合材料があげられます。複合材料は、マトリックス(母材)中にフィラーを混合することで、単一材料では得られない熱的特性を実現できます。熱伝導率の向上と低減の両方を狙った設計が可能であり、電子機器の冷却から断熱材まで幅広い分野で活用されています。

5-1. 熱伝導率を向上させる複合材

主な技術アプローチ

- 高熱伝導率フィラーの導入

- 高い熱伝導率のものを混合することで熱伝導率が向上します。

-

- 例:銅、アルミナ、窒化アルミニウム(AlN)+ポリマー複合体など

- フィラーの種類や形状(球状・繊維状)により伝導経路が変化

- 界面抵抗の低減

- フィラーとマトリックス樹脂の界面における熱抵抗を減らすため、シランカップリング剤などで表面処理を施す

- 配向制御

- 繊維状フィラーを特定方向に配列させることで、異方的な高熱伝導性を実現

5-2. 熱伝導率を低減させる複合材

主な技術アプローチ

- ● 多孔質化・密閉構造化

- ○ 穴をあけたり、発泡剤などを用いて熱伝導率が低い空気を多く含んだ材料にします。

- ○ さらにその空気を材料内部に閉じ込める構造にすることで、空気が移動することによる熱輸送も抑制しさらなる低熱伝導化が目指せます。 エアロゲルなど

- ● フォノン散散の強化

- ○ 異種材料の界面や粒界を増やすことで、フォノンの伝播を妨げる

- ○ ナノスケールでの周期構造や欠陥導入が有効

- ● 真空化

- ○ 真空化することで対流熱伝達を抑制 真空断熱材

- ● 反射性膜コート

6. 次世代の新しい熱伝導材料

ここではまだ実用には距離があるものの、新しい熱伝導材料コンセプトについて紹介します。

6-1. フォノニック結晶(Phononic Crystals)

フォノニック結晶とは、原子〜ナノスケールで周期的な構造を持ち、フォノンの波動特性に影響を与えることで、熱伝導挙動を選択的に制御できる材料です。

バンドギャップ構造:ある特定の周波数範囲のフォノン波の伝播を禁止する領域(フォノニックバンドギャップ)を形成

熱フィルタリング:特定周波数の振動のみを通過させ、熱流を選別

熱誘導:構造設計によってフォノンの進行方向や集中を制御できる

これにより、以下のような革新的応用が可能になります。

| 応用分野 | 説明 |

|---|---|

| ナノ熱回路 | 電子回路のように熱経路を設計して情報処理や動作制御に応用 |

| 局所冷却 | 特定領域に熱伝導を集中させ、局所的な熱除去を実現 |

| 量子熱制御 | ナノスケール・量子領域でのフォノン操作による熱流の精密制御 |

これらの技術は「熱の回路設計(thermal circuit design)」という新しいパラダイムを形づくっており、熱工学と量子物理の融合的進展を象徴しています。

6-2. 熱ダイオードと熱トランジスタ(Thermal Diodes / Transistors)

電気素子になぞらえて、熱の流れに対して方向性やスイッチ機能を持たせる熱素子の概念が提案・開発されています。

- ● 機能:一方向の熱伝導(高温→低温は通すが、逆方向は遮断)

- ● メカニズム:非線形伝導特性や異相接合、界面整合による非対称熱伝導

- ● 応用:熱保護素子や熱整流回路への利用

- ● 機能:外部からの制御入力により、熱流量を制御・変調できる素子

- ● 概念:熱的なON/OFF状態のスイッチのように振る舞う

- ● 材料例:相変化材料(PCM)やフォノン輸送を可変にする構造が鍵

これらの熱素子は、冷却技術にとどまらず、「熱論理回路」や新しい情報処理体系にまで発展可能な、未来的かつ実用性の高い概念です。

おわりに・次回予告

本稿では、熱伝導の基礎理論から測定・設計・先端研究までを俯瞰しました。理論式についてあまり解説できませんでしたが、それはまたシミュレーションと計算の記事で取り上げたいと思います。次回「連載 第4回」では、伝熱第二形態「熱対流」を深掘り。自然対流と強制対流の物理、設計指標(ヌセルト数・ビオ数)、混合流・多相流の実用事例を詳しく解説します。

無断転載・無断使用を禁じます。