Table of Contents

はじめに

熱対流とは、流体(気体や液体)が移動しながら熱を輸送する現象を指します。

冷却ファンによってパソコン内部の熱が外に排出されたり、部屋の暖房器具から温かい空気が広がったりするのが典型例です。

伝導や放射と並び、伝熱の三要素の一つであり、建築・電子機器冷却・自動車やプラント設計など幅広い分野で不可欠です。

本記事では、初学者にもわかりやすく以下を解説します。

1. 熱対流の分類

熱対流は駆動力に応じて大きく三種類に分かれます。

- ● 自然対流:温度差による密度変化が原因となり、流体が浮き上がったり降りたりする現象

- ● 強制対流:ポンプやファンなど外力で流体を強制的に移動させる現象

- ● 混合対流:自然対流と強制対流が同時に作用し、相互に影響し合う状態

各分類により支配的な力や解析手法が変わるため、設計対象に合わせて分類を適切に選定します。

2. 無次元数とその役割

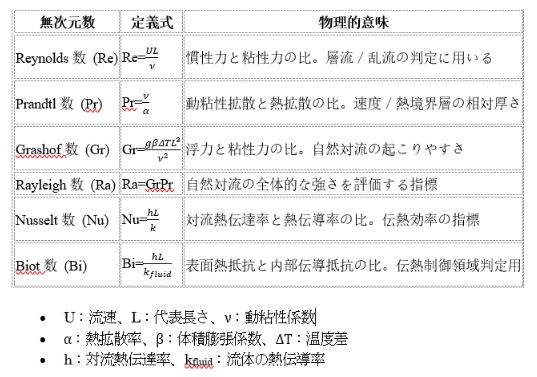

熱対流解析では、物理現象を数値で扱いやすくするために「無次元数」を用います。

無次元数とは、長さ・時間・温度などの単位を打ち消した比率や積で構成され、次元(kg·m·s·Kなど)を持たない数値です。熱対流解析では、「何が支配的か」を数値化する無次元数が欠かせません。

無次元数を使うことで下記のようなメリットがあります。

- ● 異なる流体や条件を比較できる

- ● 実験モデルと実機を相似則で結びつけられる

- ● 解析式・相関式に組み込み、測定値や計算法を簡素化

- ● 設計判断(層流/乱流、伝熱効率の大小)を直感的に行える

無次元数を使うことで、実験や解析結果を一般化・再利用しやすくなります。

代表的なものを以下に示します。

これらの無次元数を使うと、どんな大きな装置内の流れにしろ小さい水槽の流れにしろReynolds数が大きいと乱流だなどと統一的に扱うことができ、流れの大まかな特徴をつかむことができます。

3. 自然対流

3.1 メカニズム

自然対流は、温度差により流体密度が低下した箇所が上昇し、冷えた流体が下降することで循環が生じます。

壁面加熱、底面加熱、天井冷却など境界条件によって流れのパターンが異なります。

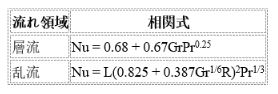

3.2 代表的な相関式

垂直平板周りの自然対流を例に、無次元数を使った熱対流の解析の方法を説明します。自然対流だとした場合の熱伝達効率を示すNu数の相関式を示します。

水平平板や円筒など、形状別にも経験式が多数報告されています。

まずは対象形状に近い相関式を手引き書や文献から選び、グラスホフ数やプラントル数からNu数を算出します。

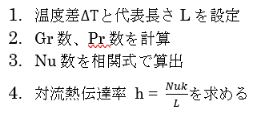

3.3 熱伝達率の導出手順の例

得られたhを熱抵抗モデルに組み込み、全体の温度分布や流量を評価します。少々抽象的だったと思いますので例題でみてみましょう。

例1:自然対流による垂直平板の冷却

問題設定

●垂直平板高さ L = 0.5 m

●表面温度 Ts = 60 ℃、周囲温度 Tinf = 20 ℃

●冷却流体:空気(300 K付近)

どれくらいの速さで冷却されていくかを推定します。

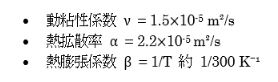

ステップ①:物性値の確認

(300 K の空気)

ステップ②:無次元数の計算

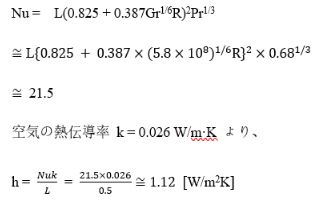

ステップ③:Nu数と熱伝達率

垂直平板の経験式(乱流域)を適用:

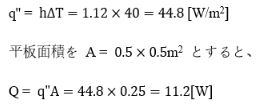

ステップ④:熱伝達量 Q

単位面積あたりの熱流束:

4. 強制対流

4.1 メカニズム

強制対流は、ファンやポンプなど外力で流体を動かし、熱を取り除きます。

流れ状態(層流/乱流)はRe数で判定します。

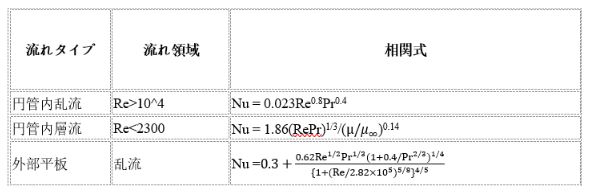

4.2 代表的な相関式

以下に強制対流の場合の熱伝達率を解析する円管内流れと外部平板流れの無次元数の例を示します。

管内流れでは、温度依存性を補正するSieder–Tate式も実用的です。

4.3 設計への適用

ヒートシンクや熱交換器など実際の設計に適用するには流速・流路形状を変えながら以下の手順のように検討しながら最適化を進めます。

- 1. 流速Uと管径dからRe数を計算

- 2. Pr数は流体の物性から求める

- 3. 相関式でNu数を取得

- 4. 熱伝達率hを導出し、熱交換面積や流量を設計

ちょっと抽象的な話だったと思いますので、具体的に例を示しましょう。

例2:強制対流による円管内流れの冷却

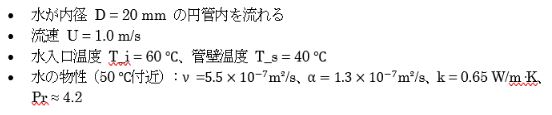

問題設定

ステップ①:無次元数の計算

ステップ②:Nu数と熱伝達率

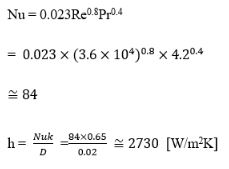

乱流管内流れなので Dittus–Boelter式を使用:

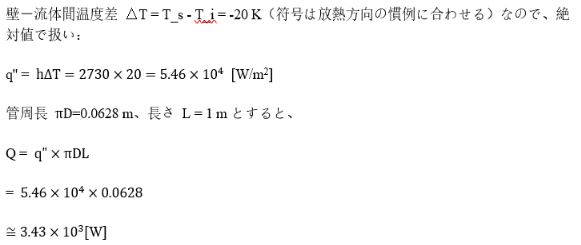

ステップ③:熱流束と熱流量

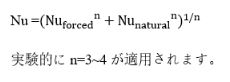

5. 混合対流と多相流

5.1 混合対流

自然対流と強制対流が同時に作用する状況を混合対流と呼びます。

相関式の例:

5.2 多相流

多相流とは、液体・気体・固体の複数相が同時に流動する現象を指します。ボイリング、凝縮、気泡を含む流れ、固粒懸濁流などが代表例です。多相流では相界面が熱伝達に大きく関わるため、単相流の解析よりも複雑になります。

5.2.1 多相流熱伝達の特徴

- ● 相変化による潜熱の授受が発生し、熱輸送量が大きい

- ● 相界面の形状・分布(気泡、液膜、固粒の層)によって局所的な伝熱挙動が変化

- ● 相間の相対速度や混合度(気相・液相比、固相濃度)が熱抵抗を増減させる

- ● 表面張力や重力の影響が顕著で、ボイド率やスリップ比が重要パラメータとなる

5.2.2 熱伝達モード別メカニズム

多相流になったことで、通常の流れよりも熱伝達が向上するなどの効果がみられるため、盛んに研究されており、次のような特徴があることがわかっています。

- ● 核沸騰(小さな気泡がでるような沸騰)

1. 加熱面に微小な気泡核が生成・成長し、剥離時に大量の潜熱を運搬

2. 局所的な乱流が強まり、感熱・潜熱ともに高い伝熱率を示す - ● 膜沸騰/フィルム沸騰(ぶくぶくと泡立つ沸騰)

1. 液膜を介して熱が伝わり、膜厚が熱抵抗になる

2. 膜の不均一性が伝熱率を著しく低下させる - ● 凝縮

1. 薄膜凝縮としずく凝縮があり、しずく化(dropwise)のほうが高伝熱

2. 液幕の流れによるフィルム抵抗と相界面の熱抵抗が主要因 - ● 気液二相対流(気泡が混ざっている流れ)

1. 気泡の攪拌効果で乱流が発生し、局所Nu数が大きくなる

2. スリップ比(気相と液相の速度差)に応じて相分布が変化 - ● 固液懸濁流(粒子が混合している流体の流れ)

固粒が搬送されることで対流要素が強化されるものの、濃度上昇で粘性抵抗が増加

粒子サイズや密度差が熱輸送に影響

6. 初学者向け設計のコツ

熱対流の設計は、かなり理論的に難関で経験的な式に頼っています。単純なことですが、以下のことに気を付けましょう。

- ● 代表長さの一貫性:相関式と同じ長さを使用

- ● 物性値の温度依存性:使用温度域で正確に取得

- ● 流れ領域の確認:Re数・Gr数で層流・乱流を判定

- ● 熱抵抗モデルの構築:対流熱抵抗と伝導熱抵抗を組合せ

- ● 安全マージン:設計値に20%程度の余裕を持たせる

7. 実験計測

熱伝達率を測定する方法を紹介します。

7.1 定常対流法

7.1.1 水平/垂直プレート法

原理:加熱されたプレート面を流れる流体(自然または吹き付け流)により熱が除かれる際の温度差・流量から熱伝達率 h を算出。

装置構成:

- ● 加熱プレート(電気加熱ヒーター)

- ● 流速制御:チャンバ内ファンまたは風洞

- ● 温度センサ(プレート表面マルチポイント、流体入口/出口)

- ● 熱流センサまたは入力電力計測

測定手順:

- ● 定常状態到達後、プレート表面温度および流体温度を複数点計測

- ● 入力電力から総熱流束を把握

- ● h = q''/(Ts - Tinf) を計算

注意点:境界層発達長さ確保、放射補正、入口乱流度管理。

7.1.2 管内熱交換器モデル

原理:管壁内外の温度差と流量、圧力損失を同時計測し、強制対流熱伝達率 h を相関式で検証・校正。

装置構成:

- ● 並列配管試験部(一定長さ)

- ● 流量計・圧力計・温度差センサ

- ● 電気ヒータ(管壁内蔵)または流体予熱器

測定手順:

- ● 流速一定で運転、入口・出口・管壁温度を計測

- ● 熱流束を入力電力から算出

- ● 内管内Nu数 (Nu = hD/k) を算出し、Dittus–Boelter式等と比較

注意点:発熱分布均一化、温度依存性粘性・熱伝導率補正。

7.2 非定常対流法

7.2.1 加熱泡計測法(Transient Surface Heating)

原理:液体を加熱した際に発生する泡の量を計測することで、液体の特性や状態を評価する方法。プレート表面への瞬間加熱パルス後の温度応答を熱伝達率モデルで逆解析し、局所熱伝達率を得る。

装置構成:

- ● 短パルス電流ヒーター(薄膜)

- ● 高速サーミスタ/熱電対

- ● 流体流速制御システム

適用範囲:マイクロチャネル、局所冷却部。局所Nuマッピングに有効。

注意点:熱容量・接触熱抵抗の精密把握が必須。

7.2.2 PIV+PLIF 熱流視覚化計測

原理:PIV(粒子画像流速計測)で速度場を、PLIF(蛍光法)で温度場を同時取得。速度・温度勾配から局所Nu分布を算出。

装置構成:

- ● レーザー光源+高速度カメラ

- ● 流体染料(蛍光色素)

- ● シード粒子(PIVで流れを追うための粒子)

利点:流れ構造と熱移動の因果関係を可視化可能

注意点:光学アクセス確保、屈折補正、蛍光励起強度分布の均一化。

8. 最新技術動向

8.1 ナノ流体

● 構成

- ● ベース流体(例:水、エチレングリコール、鉱油など)に、以下のような高熱伝導性ナノ粒子を懸濁:金属酸化物:CuO(酸化銅)、Al₂O₃(酸化アルミニウム)、カーボンナノチューブ(CNT)、グラフェン、フラーレン

- ● 濃度は通常0.1〜5 wt%程度。分散安定化のため界面活性剤やpH調整が併用される。

● 伝熱メカニズム

- ● ナノ粒子の高熱伝導率 → 熱伝導率20〜50%向上

- ● 微小乱流(マイクロコンベクション) → 対流熱伝達係数10〜40%向上

● 技術的課題

- ● 長期安定性:粒子の沈降・凝集を防ぐための分散技術が必要

- ● 粘度上昇:ナノ粒子添加により粘度が増加し、ポンプ動力が増大

- ● 腐食性・化学反応性:金属表面との相互作用による劣化リスク

● 実証事例

- ● 電動モータ冷却:CuO/水ナノ流体を用いたジャケット冷却試作機で、放熱性能が約30%向上

- ● 太陽熱集熱器:CNTナノ流体を用いた集熱管で、集熱効率が約15%改善

- ● その他:LED冷却、マイクロチャネル冷却、医療用冷却パッドなどへの応用が検討中

8.2 無電力ループヒートパイプの大規模化

● 構成

- ● 名古屋大学グループが開発した、世界最大級のフラット型ループヒートパイプ(LHP)

- ● 熱源から冷却部までの熱輸送を、電力を使わずに毛細管現象のみで実現

- ● 多孔質ウィック構造を用いて冷媒の循環を促進

● 伝熱メカニズム

- 加熱部で冷媒が蒸発し、蒸気がコンデンサ側へ移動

- コンデンサで凝縮した冷媒がウィックを通じて毛細管力で戻る

- 完全閉ループ構造により、ポンプ不要で連続運転が可能

● 技術的課題

- ● ウィック構造の均一性と毛細管力の維持

- ● 長距離輸送時の圧力損失と冷媒戻り速度の最適化

- ● 高熱流束下での安定性と冷媒選定(例:水、R134a、アンモニア)

● 実証事例

産業用排熱回収、住宅のパッシブ冷却、ICT機器の静音冷却向けに検討

9. おわりに・次回予告

本稿では、熱対流について無次元数を用いた基礎解析、測定方法、最先端技術動向を俯瞰しました。次回「連載 第5回」では、伝熱第三形態「熱輻射」を取り上げます。熱輻射の基礎式と形態係数、測定方法、最新技術などを取り上げます。

無断転載・無断使用を禁じます。