物質が放つエネルギーの本質と応用

Table of Contents

🔥 はじめに:熱輻射とは何か

熱輻射(thermal radiation)は、物質がその温度に応じて電磁波としてエネルギーを放射する現象です。これは熱伝導や対流とは異なり、媒質を必要とせず真空中でも伝播可能な熱移動の一形態です。日常生活では、太陽の光や赤外線ヒーターなどがその代表例ですが、工業・宇宙・ナノテクノロジー分野においても極めて重要な役割を果たしています。

本稿では、熱輻射の物理的基礎から、工学的応用、そして近年注目されるナノスケールでの制御技術までを体系的に解説します。

1. 熱輻射の理論的基盤

1.1 黒体放射とプランクの法則

熱輻射の理解には、理想的な放射体である「黒体(blackbody)」の概念が不可欠です。黒体とは、すべての波長の電磁波を完全に吸収し、同時に最大限の放射を行う物体です。

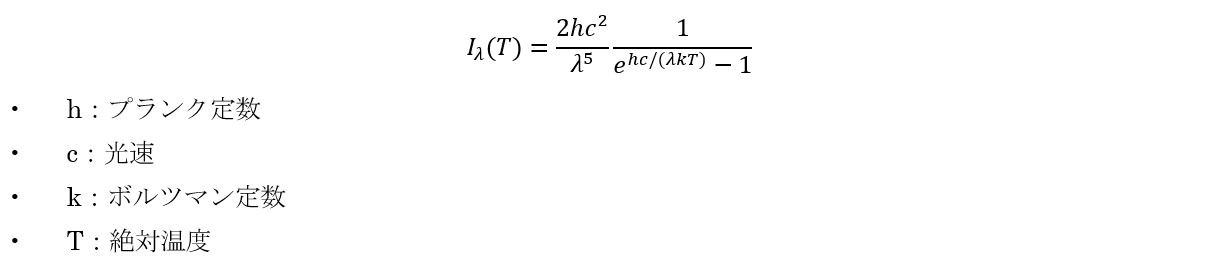

プランクの放射法則は、黒体が単位面積あたり、単位波長ごとに放射するエネルギー密度を表します。

プランクの法則(波長ごとの放射強度)

プランクの法則は、波長 λ ごとに黒体が放射する輻射強度 Iλ (T) を示します。プランクが量子仮説を導入することで、短波長で発散してしまう古典理論の問題(紫外破綻)を解決しました。

この式は温度が上がるほど放射ピークが短波長側へシフトし、全般に放射強度が増えることを表します。

1.2 ステファン=ボルツマンの法則

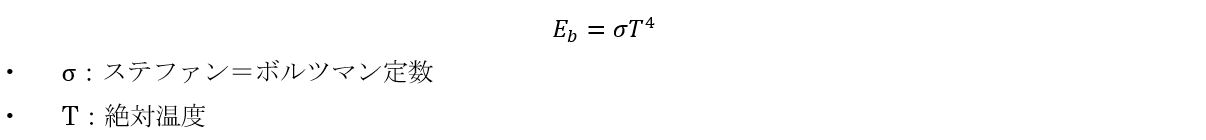

ステファン=ボルツマンの法則(全放射エネルギー)

プランクの法則を全波長にわたって積分すると、黒体の単位面積あたりの総放射エネルギー Eb が得られます。

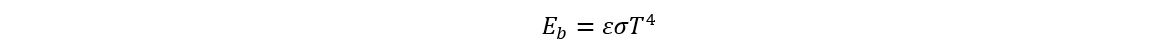

実在物体では放射率 ε を掛けて

と扱います。温度を2倍にすると放射量は16倍になり、熱設計で温度管理の感覚をつかむ目安になります。

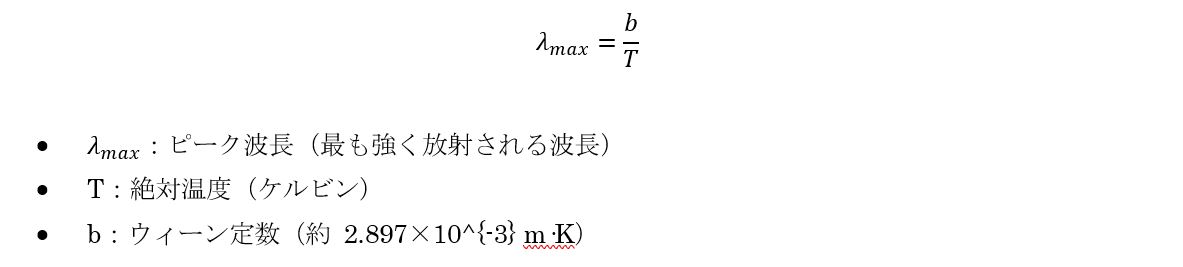

1.3 ウィーン則

ウィーン則は、黒体放射(理想的な放射体)において、最も強く放射される波長(ピーク波長) λmax と温度の関係を示す法則です。

数式で表すと:

ウィーン則は、色と温度の関係を説明するのにとても便利です。

つまり、温度が高くなるほど、放射のピークが短波長(青側)に移動します。

2. 形態係数

2.1 形態係数

熱輻射は、物体から空間に向かって放射されるエネルギーですが、実際にはそのエネルギーがどれだけ他の物体に届くかを定量的に評価する必要があります。たとえば、2つの面が向かい合っている場合、一方から放射された熱がどれだけもう一方に届くかは、単に距離や温度だけではなく、面の形状や配置にも依存します。

このとき登場するのが「形態係数(View Factor)」です。形態係数は、ある面から放射された熱エネルギーのうち、他の面に到達する割合を表す幾何学的な係数です。

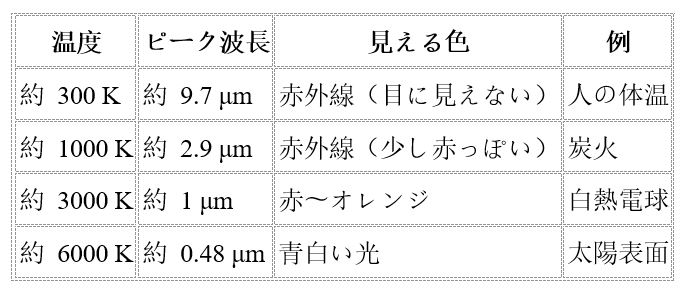

2.2形態係数の定義

形態係数F(i→j)は、面 i から放射された全エネルギーのうち、面 j に到達する割合を表します。単位は持たず、0〜1の値をとります。

定義式は以下のようになります:

この式は、幾何学的な配置と方向性を考慮して、放射エネルギーの空間的な分布を定量化します。

2.3相互関係と対称性

形態係数には以下のような重要な性質があります:

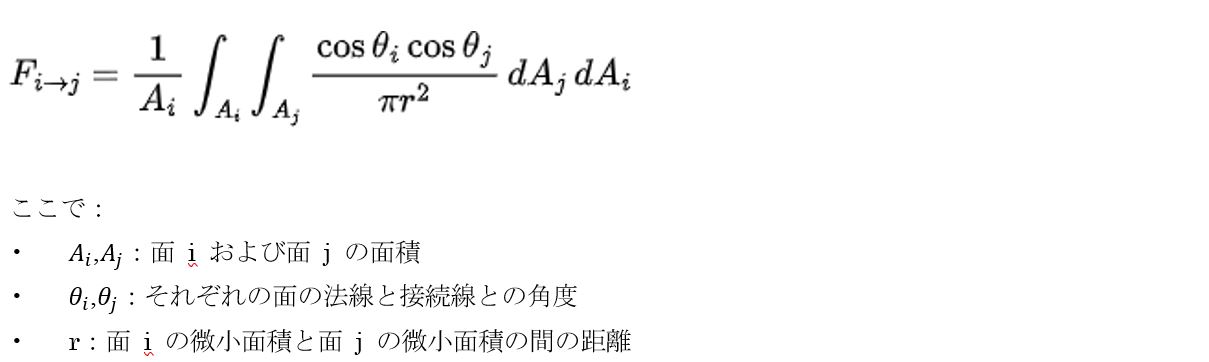

1. 再帰関係(Reciprocity)

![]()

これは、面積と形態係数の積が相互に等しいことを示しており、計算の簡略化に役立ちます。

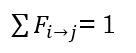

2. 加法則(Summation Rule)

閉じた空間において、ある面から見えるすべての面への形態係数の合計は1になります:

この性質は、エネルギー保存則に対応しており、解析の整合性を保つうえで重要です。

2.4形態係数の計算方法

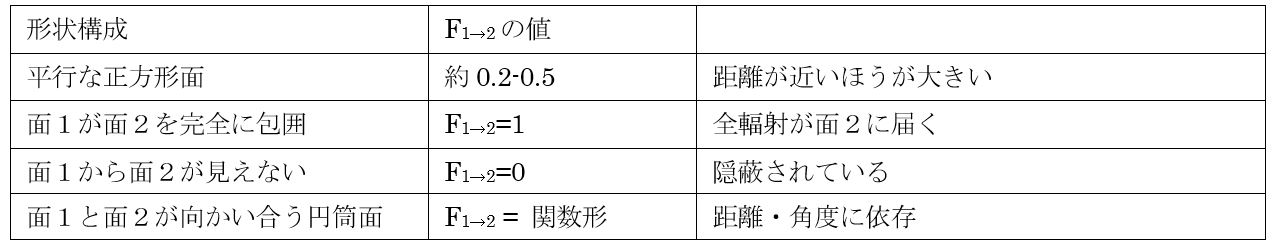

以下は、形態係数が求められる幾何形状における形態係数の例です:

複雑な形状では、数値積分やモンテカルロ法による近似が用いられます。

そのほかの形状の形態係数の計算には以下の方法があります:

- ●数値積分:複雑な形状に対しては、定義式を数値的に評価

- ●モンテカルロ法:ランダムな光線追跡によって統計的に評価

- ●CADベースのソフトウェア:放射解析ツールで自動計算

3. 熱輻射の測定

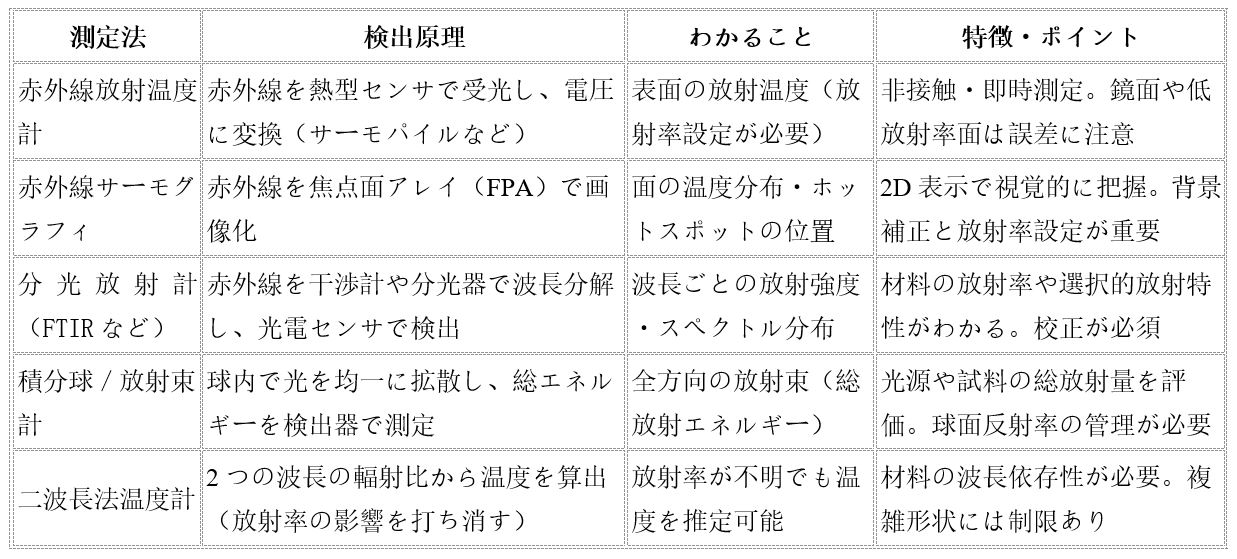

輻射の測定には、「何を」「どのように」検出するかによって装置と手法が異なります。ここでは代表的な測定法を挙げ、それぞれが測定する物理量、検出原理、特徴や注意点を詳しく説明します。

3.1 測定対象と基礎量

1. 放射強度(Radiant Intensity)

- ●定義:単位立体角あたりの放射エネルギー(W/sr)

- ●用途:点光源や指向性の強い放射体の評価

2. 放射輝度(Radiance)

- ●定義:単位投影面積あたり・単位立体角あたりの放射エネルギー(W/m²·sr)

- ●用途:面状の放射体からのエネルギー分布解析

3. 放射束(Radiant Flux)

- ●定義:物体全体または測定面全体が放射・受光する総エネルギー(W)

- ●用途:熱交換器や放熱パネルの総パワー評価

3.2.1 主な測定手法と装置(検出原理と測定内容)

4. 工学的応用と設計指針

4.1 .輻射設計の基本指針

輻射を設計に取り入れる際には、以下の要素を総合的に考慮する必要があります:

1. 放射率(Emissivity)の制御

放射率は、物体が理論的最大値(黒体)に対してどれだけ熱を放射するかを示す指標です。材料や表面処理によって大きく変化します。

設計では、放射率を高めて放熱するか、低くして断熱するかを目的に応じて選択します。

2. 形態係数の活用

面と面の間でどれだけ熱が届くかを定量化する形態係数(View Factor)は、輻射設計の空間的側面を支えます。複数面間の熱交換を正確に評価するために不可欠です。

- ●面配置の最適化

- ●遮蔽板や反射板の設計

- ●数値解析による形態係数の評価

3. 波長依存性の考慮

放射は波長に依存しており、材料の吸収・反射特性も波長ごとに異なります。特定波長域での放射・吸収を最適化することで、効率的な熱制御が可能になります。

- ●赤外線領域での選択的放射

- ●多層膜による干渉制御

- ●ナノ構造によるスペクトル整形

4.2 輻射を利用した技術と設計指針例

1. 宇宙機器の熱制御

宇宙空間では伝導・対流が使えないため、輻射が唯一の熱伝達手段です。人工衛星や探査機では、放射面の設計によって内部温度を制御します。

- ●放射率の高い面で放熱

- ●放射率の低い面で断熱

- ●可変放射率材料(Variable Emissivity Surfaces)の活用

2. 工業炉・高温機器

炉壁や加熱体からの輻射が、材料の加熱や処理に使われます。輻射伝熱の効率を高めることで、燃料消費や処理時間を削減できます。

- ●黒体近似の高放射率材料の使用

- ●炉内の形態係数設計による熱分布の均一化

3. 放射冷却技術

夜間に地表から宇宙へ熱を放射することで冷却する技術です。建築物や衣類、電子機器の冷却に応用されています。

- ●大気窓(8–13 μm)に合わせた選択的放射材料

- ●高反射率と高放射率の両立設計

5. 材料と表面特性の影響

5.1 放射率と選択的放射体

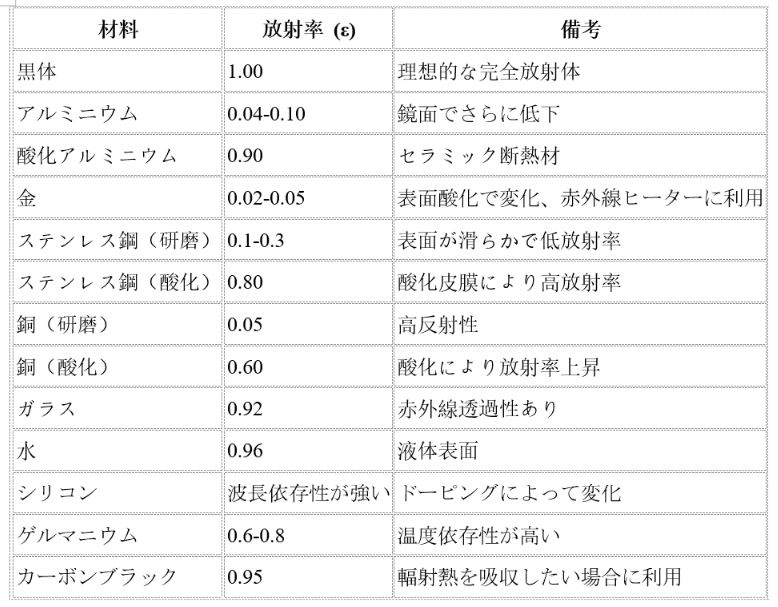

放射率(ε)は、物体が黒体に対してどれだけ効率的に放射するかを示す指標であり、0〜1の範囲で定義されます。金属表面は一般に放射率が低く、酸化物やセラミックは高い傾向があります。

5.2 材料の輻射特性とは?

輻射特性とは、物体が電磁波(主に赤外線)を放射・吸収・反射する能力を示すもので、主に以下の物理量で表されます:

- ●放射率(Emissivity, ε):黒体に対する実際の放射能力の比(0 ≤ ε ≤ 1)

- ●反射率(Reflectivity, ρ):入射輻射のうち反射される割合

- ●透過率(Transmissivity, τ):入射輻射のうち透過する割合

![]()

5.3 材料別の輻射特性一覧

以下に代表的な材料の放射率(ε)を示します。放射率は表面状態や温度によって変化しますので、参考値です。

- ●一部の材料では、高温になると自由電子の挙動が変化し、放射率が変化

- ●特に金属酸化物や半導体では、フェーズ変化やバンド構造の変化により放射率が変化

5.4 表面状態の影響

物質以外にも放射率は表面状態にも影響をうけます。

- ●鏡面仕上げ:放射率が低下(反射率が上昇)

- ●粗面・酸化膜:放射率が上昇(吸収率が増加)

- ●コーティング:放射率を制御可能(例:黒体塗料、セラミック膜)

6. 近年の研究動向と未来展望

6.1 熱光起電力(TPV)システム

TPVは、熱輻射を高効率で電力に変換する技術であり、燃焼エネルギーや廃熱の再利用に有望です。選択的放射体と高効率の半導体受光素子を組み合わせることで、従来の熱電変換を凌駕する性能が期待されています。

6.2 量子輻射と近接場熱輻射

物体間の距離がナノメートルオーダーになると、従来の遠隔場輻射とは異なる「近接場熱輻射」が支配的となります。これはトンネル効果や表面プラズモンの励起によって、理論的には黒体限界を超える熱伝達が可能となり、ナノスケールの熱制御や次世代の冷却技術において極めて重要なため、現在も活発な研究が進められています。

6.3 ナノ構造による制御

ナノスケールの構造体(メタマテリアルやフォトニック結晶)を用いることで、熱輻射のスペクトルや方向性を制御する技術が登場しています。これにより、従来の材料では不可能だった波長選択性や指向性の高い放射が実現可能となっています。

おわりに:熱輻射の理解が拓く未来

本稿では、伝熱の3形態の最後の輻射を解説しました。熱輻射は、たとえ宇宙のような空気のない真空状態であっても伝わる伝熱の形態です。単なる熱移動の一形態にとどまらず、量子力学・材料科学・エネルギー工学の交差点に位置する奥深い現象になっています。次回は、一部これまでも紹介してきましたが相変化を伴う伝熱と熱輻射と対流・伝導との複合的な熱移動について、実験的手法と数値解析を交えて解説する予定です。

無断転載・無断使用を禁じます。